世界华人建筑师协会常务理事

城市设计学术委员会荣誉主任委员

山地建筑学术委员会顾问

职务:

贵州省建筑设计研究院资深总建筑师

国家特许一级注册建筑师

教授级高级建筑师

世界华人建筑师协会(WACA)常务理事

中国建筑学会顾问

建筑史学分会民居专业学委会委员

贵州省土建学会理事长

简介:

1941 年生于江苏

1965 年毕业于东南大学 毕业后分配至贵州省建筑设计院工作

历任技术室副主任,副主任建筑师,副总建筑师,副院长,院长,总建筑师等职

曾任中国建筑学会第五、六、七、八、九、十届理事、第十一届副理事长、贵州省政协委员,省科协第二、三、四届委员;

曾以中国建筑学会代表团团长身份出席过“第八次中德建筑研讨会”“第22届世界建筑师大会”及访问希腊等国内外重要建筑学术交流活动。

80年代至90年代 主持过多项规划、民用及工业建筑的设计及科研工作

表彰称号:

被授予“国家有突出贡献的中青年专家”、享受“国务院特殊津贴”、荣膺“全国建设创新先进个人”、“全国优秀设计院长”、“建设部劳模”;以及省“五一”奖章、“贵州省省管专家”、“设计大师”等荣誉。

主要获奖作品:

出版(或合着)著作有:《贵州民居〉,《千年家园》,《老房子——贵州民居》、《石头与人——贵州岩石建筑》、《贵州侗族干阑建筑》、《新型住宅设计》等六本;主编《中国民族建筑——贵州篇》、《花溪迎宾馆》、《21世纪贵州城市与建筑》;参编《中国传统民居建筑》、《中国建筑艺术全集(第四卷)》、《中国民居建筑》、《中国建筑评析与展望》、《建筑师眼中的欧洲建筑之美》等。在德囤, 日本及国内的<住宅建筑><建筑杂志><建筑学报><时代建筑><南方建筑><新建筑>等发表学术论文80余篇。其中:

1965-1980年

发表《工业厂房天窗》《热车间下沉式天窗的调查》《边凹型天窗通风性能实验研究》《边凹型天窗的局部阻力系数》等8篇

1981-1985年

发表《对我省发展框架轻板建筑体系可行性的探讨》《对贵州山区建筑多样化的探索》《石头·建筑·人—从贵州石建筑探索山地建筑风格》《山城花苑——贵阳遵义路花木门市建筑设计》《繁荣现代中国建筑创作的途径》等8篇

1986-1990年

发表《繁荣现代中国建筑创作的途径》《日本仙台市博物馆》《旅游观光城市的公共标识》《日本建筑一敞》《日本的设计事务所》等7篇

1991-1995年

发表《高层建筑发展概况综述》《侗寨特征及侗居空间形态影响因素》《贵州布依族的石头建筑》《贵州少数民族的居住文化及其研究观》《从贵阳市现状看住宅建设方向》《石魂——织金洞接待厅设计构思》等13篇

1996-2000年

《世纪之交的老龄居住问题》《贵州民居类型》《空港建设的发展·问题与展望》《山地空港——贵阳龙洞堡机场建筑设计》《世纪之交的亚洲空港建设》《北京人民大会堂贵州厅室内设计》《地域文化特色的探索》《世纪之交的老龄居住环境》《居住的机器·凝固的音乐·石头的史书》等16篇

2001-2005年

《探索21世纪的山地城镇风格》《山地城镇保护与利用的几点思考》《营造健康、人性化的养生居住环境》《北京宪章——21世纪贵州城市与建筑发展的指路标〉《健康人居环境的营造》《花溪迎宾馆:一个尊重地域环境的建筑设计》《北京——伊斯坦布尔——雅典:UIA第22届世界建筑师大会情况及建筑考察印象》《建筑·环境·文化·科技——花溪迎宾馆工程设计的个性与特色》《发掘民族文化潜能,设计有地域特色的农房住宅》《城市与建筑走节地型道路的几点思考》等18篇

2006-2013年

《文化——西部城市与建筑发展的灵魂》《青岩古镇的保护与实践》《德国环保之都——弗赖堡纪行》《富有民族和地域特色的贵州建筑》《中国贵州民族村镇保护与再生》《山地特色 文化内涵与时俱进——《贵州民居》编写前的思考》《全球化进程中的中国西南地域建筑创作》《从摹仿拼接到融合创新》《运用低碳技术·创建绿色家园》《近现代建筑遗存的保护价值》等11篇

经典项目

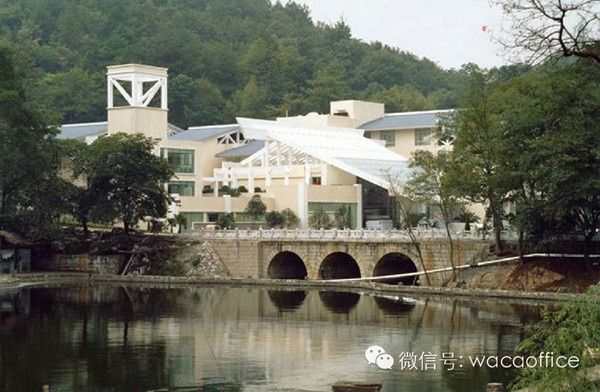

花溪迎宾馆位于贵阳西南17公里的花溪风景名胜区。规划用地243.9亩,可建地占58%,总建筑面积34512平方米。宾馆有各种单间、套间和标准间共158套,含豪华套两套。是一座政务接待和对外经营兼备的现代高级酒店。

建筑设计具有如下特点:

一、总平面布局合理,功能分区明确,体现尊重环境的设计理念和因山就势的山地特色。总平面采取分布式布局,建筑根据不同高程,采取吊层、错层、局部架空,地下地上结合等手法,达到降低高度,减小体量,丰富空间层次,节省土石方量目的。使环境植被最大程度得到保留。

二、环境设计突出“水花之美”,营造“花”与“溪”的景观意境,“借景”于自然,“融入”于环境。景观设计因地制宜,营造溪流水景,花情绿意。绿为基调,绿美并重。“花”以花灌木配置;“溪”将流水作空间纽带。形成山因树而韵,景随水而生,花因水而流的画意。

三、地域文化和时代精神融合的建筑空间,构成了建筑文化的地域特色。入口大堂,地域文化与时代精神相容。过渡空间,有乡土气息,空间充满活力。公共厅堂,庄重典雅,造型传统富有新意。各类客房,舒适宁静,具有现代的家庭意趣。

四、绿色建筑技术产品,体现节能、环保、智慧化的建筑特色。

1、节能方面

1)设计采用水源热泵,解决空调冷热源的同时,利用回收热量,解决热水供应。

2)设计采用热回收器,在加大新风同时可回收部分能量,减少机组的能源消耗。

3)外墙设计有挤塑聚苯泡沫板保温系统,采用中空及双层夹胶玻璃等节能产品。

4)设计有高效照明、节能镇流器和节能灯源、降低能耗。

5)浅色外墙涂料增加建筑表面反射,减少夏季对太阳能量的吸收。

2、环保方面

1)采用全空气系统,室内控制用变风量控制系统。减少噪音,提高和空气洁净度。

2)无机房电梯,无油污、低噪音、省电耗、省面积的环保节能产品。

3)设计有直饮水系统,水源水质监测系统,确保水体卫生质量。

4)重视建筑与环境的和谐,对718棵大树总图作了避让,减少对环境的破坏。

3、智慧化方面

1)空调系统作自动控制设计,确保系统的安全、可靠、节能地运行。

2)周边安防报警系统采用新型的“控制器+数字扫描+报警”的三重安全保障体系。

4、其他方面:

①.热力外管采用直埋保温管系统;

②.会议厅设计有升降舞台;

③.室内网球场采用人造草技术;

④.溪流瀑布水体引用河水循环,减少水量消耗。

五、发挥人文景观优势,体现新地域主义的建筑风格。

1、各厅堂环境艺术品,取材于民族民间传统文化,充分体现地方文脉和民族特色。

2、建筑形态源于地方民居,体现地域文化内涵与时代精神,运用现代语汇表达。——以构架和新型瓦材再现坡顶;浅米色涂料引喻粉墙;局部石材体现纹理质感,悬挑形体类似干拦吊脚,全玻门窗,局部阳台、以及大玻璃和山墙构架形成虚实对比效果。

3、建筑立面以不同的构思外形,显现标志性、识别性,体现新地域主义建筑风格。

新闻来源:世界华人建筑师协会会员作品